Trailer Films suele tener varios proyectos simultáneos en carpeta, o directamente en producción. Uno de los que lo ocupa hoy se titula El desafío imposible, un contenido original de la plataforma Vix (una fusión de Univisión y Televisa que llegó recientemente a Uruguay) que sigue a un hombre decidido a batir un récord subiendo al Aconcagua. “Estamos empezando a editar tres documentales que estrenaremos el año que viene”, adelanta Ara. Una vez terminados, se meterá de lleno en una ficción sobre un tema que, tal como su primera película, lo toca muy de cerca.

¿Por qué siempre, o casi siempre, documentales?

Es muy raro. Tengo el recuerdo de que ya teniendo la productora, en 2007, un día estaba en La Pasiva almorzando solo y como soy de escribir a mano una cantidad de cosas, me puse a escribir en una libreta los tres documentales que me gustaría hacer. Uno era sobre la tragedia de los Andes, otro era sobre trasplante de órganos, y el otro creo que era de rugby. No sé por qué siempre tuve esa inquietud. Con lo de la donación de órganos puntualmente me pasaba que quería contar la historia de lo que vivía una familia en la espera de un órgano; era como contar la historia de mi familia. Públicamente no hablo mucho, pero la historia es bastante compleja, hoy cada vez lo hablo más. De hecho, un proyecto de ficción que tengo a futuro va por ese lado, pero tiene que ver con la violencia doméstica. Mi padre era un tipo alcohólico, violento, se fue de mi casa antes de que mi madre enfermara grave. Por suerte. Toda la historia de cuando mi madre muere para nosotros fue muy traumática. Nos quedamos solos, sin padre, sin madre, no teníamos abuelos tampoco; mi hermano tenía 19 años y yo tenía 21. Entonces me tocó crecer muy rápido en todo sentido. Siempre me quedaron las ganas de contar la historia de lo que vive una familia mientras espera un trasplante, pero no la quería centrar en mi historia. Desde ese momento me puse detrás de la cámara y se fue forjando ese documental, 12 horas 2 minutos, que está muy bien para los pocos recursos que teníamos en ese momento. Lo compró HBO y se estrenó en toda Latinoamérica. Y después, curiosamente, lo compró Netflix. A partir de ahí vino todo lo demás.

Con René Higuita, protagonista del último documental de Ara

Con René Higuita, protagonista del último documental de Ara ¿Cómo te preparaste para dedicarte a esto? Por lo que has contado sos autodidacta.

Super, sí. Yo estudié Administración de Empresas. La verdad es que no lo pensé mucho cuando codirigí la película. Lo hice con otra persona (Federico Lemos), pero al final del día obviamente era una idea mía y tenía claro por dónde iban a ir las historias y las entrevistas. Creo que cuando uno crece en el mundo del cine, viendo películas todo el día y entendiendo qué es lo que funciona con la gente... Yo iba de chiquito a ver películas con mi abuelo a lo de un amigo de él que tenía cine en la casa, Arturo Engel. Los martes de noche iba con mi abuelo a ver las películas, porque él tenía que darle a Warner o a las compañías una devolución. Era muy chiquito pero en el auto veníamos hablando, y me hacía preguntas de qué me parecía la película, cuál era la parte más emotiva, lo que yo más recordaba, qué mensaje me había quedado. Creo que aunque tenía un ejercicio muy grande fui autodidacta, hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchas cosas, sobre todo de la parte técnica. Pero digamos que el contar una historia o el entender dónde una historia conecta con la audiencia, capaz que era algo que traía desde muy chiquito. Me animé a probar con esa película; yo tenía muy claro cómo estructurarla.

¿Qué aprendizaje te dejó esa primera experiencia?

Creo que el aprendizaje de esa época fue decir: me quiero dedicar a esto. Y sobre todo entender que me gustaba mucho contar historias y conectar con la gente. Y también entendí —si bien lo sabía pero yo venía del mundo del entretenimiento puro, porque la Warner es eso— que el cine era una gran herramienta de comunicación y que podía ser una herramienta transformadora en muchos sentidos. De hecho, con esa película se aprueba la ley de donación de órganos en Uruguay.

Ese primer documental empezó a financiarse a través de crowdfunding.

En realidad, decidimos hacer lo del crowdfunding porque era una forma de empezar a hacer ruido. Queríamos generar conciencia alrededor del tema (de la donación de órganos) y el crowdfunding era la forma de decirle a la gente: no importa, dame cinco dólares pero sé socio. Hasta ese momento nadie lo había hecho en Uruguay. Y cumplió su objetivo: la película tuvo 180 socios que se superinvolucraron. En aquel momento era el mundo de Facebook, nada más, pero todo el mundo subía el tráiler y generó una conversación en redes sociales.

¿Fue más fácil a partir de ahí, ya con un proyecto en tu haber, conseguir inversores?

La verdad, no. El uruguayo es muy de negar el éxito ajeno, o cuestionar las cosas que uno logra desde la ignorancia, o desde la imposibilidad de hacerlo. El uruguayo te valida automáticamente cuando estás despegado en otro lado.

¿Y cómo financiás tus proyectos hoy?

Intentando, primero que nada, entender y aplicar mi conocimiento de la distribución: yo entendía que los documentales no los ve nadie. La gente en Uruguay no paga una entrada de cine para ver un documental. Yo distribuí Bowling for Columbine, que fue una revolución en el mundo documental, y en Uruguay vendió 1.230 entradas. Entonces yo nunca arranqué mis proyectos pensando en eso. Siempre decía: los tengo que financiar de otra manera. Lo que tengo que hacer es o bien lograr que alguien pague una entrada —descartado— o que alguien ponga plata. Porque alguien va a ver esa película, entonces si yo logro hacer que la gente vea una película sobre donación de órganos, capaz que el Ministerio de Salud Pública está interesado, o el Sanatorio Americano, o el SUAT, no sé. Entonces empecé por el lado de los sponsors. Después hice un clic y mezclé las dos cosas: el apoyo privado o público para hacer algo que puede ser de interés para una audiencia, y la audiencia a través de las plataformas. El primer ejemplo de eso es Perú. Tesoro escondido, que logró que el Ministerio de Turismo de Perú diera plata para hacerla, y la vendimos a Netflix. Es una película uruguaya pero 100% filmada en Perú. Ahí rompí muchas barreras a la vez, la primera es esta, y también hacer algo uruguayo no filmado en Uruguay. No participó en ningún premio acá porque la ignorancia local hace que ni siquiera se dediquen a investigar lo que es una película uruguaya. Así como cuando hacían una película de Vietnam en Hollywood y ganaba el Oscar porque era una película americana; bueno, acá todavía no entienden eso. Me pasó también con Togo (película que produjo Ara y dirigió Israel Adrián Caetano), que no me la dejaron postular al Oscar. Así de ignorante es la industria en este país. Y es una de las luchas que estoy teniendo. Esa película fue global. Fue un éxito a nivel mundial. La vieron millones de personas, o sea, millones. Si yo te pongo Perú. Tesoro escondido hoy en Twitter, vas a encontrar tuits que hasta el día de hoy, seis años después, siguen hablando de esa película.

En el rodaje de El desafío imposible, un contenido original de Ara para ViX

En el rodaje de El desafío imposible, un contenido original de Ara para ViX ¿Hace falta tener un entrenamiento o cierta resistencia para filmar películas a 5.000 metros de altura o en climas tan fríos?

Los documentales de naturaleza te llevan a lugares muy extremos y en realidad es lo más divertido, porque es lo distinto y lo más difícil de conseguir. Hicimos la película Vicuñas y filmamos a 5.000 metros de altura. El cerebro no te funciona, caminás en cámara lenta, no reaccionás, dormís mal. Filmamos también en lugares muy fríos. Nos fuimos a Ushuaia, estuvimos filmando dentro del Perito Moreno. Hicimos cosas que hoy miro para atrás y son increíbles, y las vamos a seguir haciendo en la medida que haya historias y una audiencia interesada en escuchar eso y en ver eso.

¿Cómo empezó el vínculo con Netflix?

El mismo distribuidor que consiguió vender 12 horas 2 minutos a HBO nos dice: le estoy haciendo un paquete gigante de películas a Netflix. Y se la vendió. Pero el vínculo real con Netflix empezó después. Fue a través de un conocido, un ex-Warner que estaba en Netflix y vio en Facebook el tráiler de Gonchi. Me escribió y me preguntó si la había presentado a Netflix. Le dije que sí, pero que me habían dicho que no, y me pasó el contacto de otra persona, que era la que compraba en Latinoamérica. Le escribí, me dijo que no le había llegado el proyecto, se lo mostró a otra persona y les encantó. El vínculo real empieza ahí. Y se consolida con Teros, Por siempre Chape y Perú... Ahí les vendí y empecé a trabajar con una persona dentro de Netflix que confió en mi producto y me dio muchas oportunidades. Ahí estrenamos Guatemala, Alexis Viera, Andes mágicos, que tuvo una segunda temporada original de Netflix.

¿Consumís muchos documentales?

Sí, es mi única… no me gusta usar la palabra obsesión, pero te diría que si no miro uno por día, miro uno cada dos días. Miro todo lo que sale. Primero, porque me gustan mucho. Lo que pasa con el documental es que, a diferencia de la ficción, vos estás contando la verdad a través de los hechos y las personas reales, y construir un relato con la realidad es mucho más complejo. La podés manipular, obviamente, pero los hechos son hechos, lo que pasó es lo que pasó. Cómo hacer que eso se cuente de manera atractiva para mí es una obra de arte. Por algo el género documental hoy está en el lugar que está. Para las plataformas te puedo asegurar que es de los géneros más importantes.

¿Qué tipo de documentales mirás?

Me gustan mucho las biografías. Los de deportes me encantan, me fascinan los de naturaleza. No soy tanto del true crime, que es un género que en el documental funciona muy bien. Desde chico las películas de violencia, donde hay asesinatos y sangre, siempre me generaban cosas feas, dormía mal. Y de grande lo mantengo, me inquietan mucho. Pero trato de ver todo lo que va saliendo, y me fascinan los de música. Algunos me volaron el cerebro, tipo el de los Beatles, el de Creedence, el de los Bee Gees, el de Taylor Swift, por decirte algo. De los Rolling me vi todo lo que hay. Los de música me gustan mucho. De hecho, ahora estoy haciendo una película de música.

¿Quién es el o la protagonista?

Estoy haciendo el documental del Negro Rada. Es una película contada desde la inspiración que generó en Fito Páez, en Ciro, en Los Auténticos Decadentes, en Lebón, en Sandra Mihanovich, León Gieco. Filmamos con todos ellos, falta entrevistar a varios más. Va a quedar muy bien. Se estrena en mayo o junio del año que viene. El grueso ya está filmado; la estamos editando.

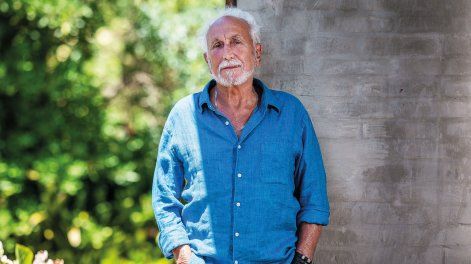

Foto: Mauricio Rodríguez

Foto: Mauricio Rodríguez ¿Considerás que los documentales que hacés tienen también un fin de divulgación, de concientización?

Tal vez en Perú y Guatemala, con la belleza por la naturaleza en sí misma, es una forma de decir: está bueno conectar con el planeta. Y no lo digo de un lado romántico, de hacerme el hippie, lo digo de verdad. A veces no somos conscientes del todo de lo chiquitos que somos, entonces creo que tener una concepción del planeta más amplia te hace vivir de una manera mucho más consciente. No estoy hablando, de nuevo, para salvar el planeta necesariamente, estoy hablando de que te hace mejor persona el entender. A su vez Perú, Guatemala y Andes mágicos tienen más un tema de meterte con las culturas y las idiosincrasias. Ahí sí hay algo que me interesa mucho, que me ha ido transformando la cabeza, y es entender que todos somos diferentes, que hay mucho que aprender de distintas culturas, de distintas personas. Cómo una persona puede vivir en Cerro Bayo, en Argentina, simplemente porque le gusta estar cerca de la montaña, y vivir con menos recursos o iguales a los que tenemos nosotros, pero en ese contacto con la naturaleza. O ir a Perú o a Bolivia y entender cómo conciben ellos la cosmovisión. Ahí hay algo que está muy salado, pasa que tenés que tener la cabeza predispuesta para leerlo y entenderlo, y nosotros vivimos en una cultura monoteísta en Occidente muy fuerte. Pero si hay una fuerza sobrenatural en nuestro planeta, que no controlamos, es la naturaleza. Las inundaciones, todo eso, tienen que ver con procesos del planeta. Hasta el tema del calentamiento global. Me lo llegó a decir un científico en Ushuaia. Me dijo: “Luis, los glaciares se están derritiendo hace 10.000 años, no había fábricas, es un proceso natural. El planeta se congela y se descongela”.

¿Volverías a abordar algún tema que te tocara tan de cerca como el de 12 horas 2 minutos?

Voy a hacer una película de ficción, de forma totalmente independiente. La voy a financiar yo y después la voy a distribuir, porque le quiero dar la misma atención que le di en su momento a 12 horas 2 minutos. Toca el tema de la violencia y es un guion que escribí yo. Se llama Los ojos de Nico y es desde la mirada de un niño. Tiene un desenlace trágico porque es la realidad, tristemente, de lo que pasa en el mundo. En Uruguay y Latinoamérica la violencia doméstica es altísima y muy compleja, y esto es como visibilizar lo que realmente pasa en un hogar donde el padre es violento pero no solo con la mujer, también con los hijos. Lo escribí el año pasado y mi intención, si todo sale bien, es filmarla antes de mitad del año que viene.

¿Qué sueño u objetivos tenés a largo plazo?

Como sueño, me encantaría ganar el Oscar. Porque me encantaría lograr hacer algo en el cine que llegue a ser lo más global que pueda ser. Y en un punto eso pasa como consecuencia del Oscar, o pasa antes del Oscar. Me gustaría lograr que algo que yo haga el mundo entero lo conozca, porque estoy convencido de que cualquier cosa que haga va a ser algo que me interese y que creo que puede aportar algo.

No soy de las personas que se ven de grandes tomando un café y viendo los atardeceres. Para mí, la manera de vivir mucho tiempo es estar muy activo. Entonces me veo haciendo películas hasta el día que me muera, ojalá, y tratando de disfrutar igual el día a día de la vida. Trato de pregonar eso, y una manera de disfrutar es esa: viajando, conociendo gente, culturas y tratando de dar a conocer también eso. Yo creo que en el cine encontré una motivación en la vida desde el punto de vista profesional, y mirá que probé muchas cosas.

+

+