En Uruguay ya no se escucha el chirrido de los raíles, pero hay estaciones y vías, abandonadas y cubiertas por el pasto. De esas que los más metropolitanos usan para medir qué tan lejos se fueron (un bruto alguna vez dijo que “si pasas más de dos veces las vías del tren en Montevideo, ya estabas en el interior”).

Lo que les falta es justamente el tren, uno que tenga propósito; algo que dé ganas —o provoque la necesidad— de tomarlo.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo, un aporte sobre la historia del tren de pasajeros a la literatura uruguaya

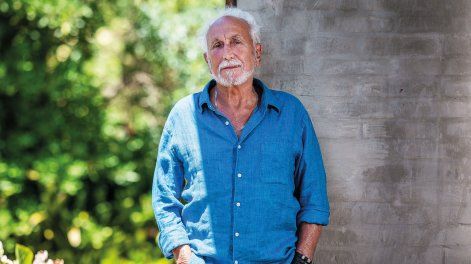

Pablo La Rosa

Todavía queda uno de pasajeros que une los departamentos de Tacuarembó y Rivera, pero lo toman muy pocas personas. Así hubo otros recorridos que se ensayaron, como aquel viaje de prueba entre Montevideo y Pueblo Centenario (Durazno), en un intento hasta ahora siempre fallido de hacer algo con esa simpatía nostálgica que provocan las locomotoras y sus vagones, y traer de vuelta todo eso que generan los escenarios de las estaciones; esa espera, ese encuentro y desencuentro, de tiempos donde se precisaba autorización para tener novio, con un traca traca de fondo.

En todo esto profundiza Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo, el libro de Silvia Soler y Silvana Tanzi, con fotografía de Pablo La Rosa y diseño de Alejandro Di Candia. La portada está escrita con moldes de imprenta —revivieron técnicas anteriores hasta el día de la presentación del libro, cuando La Rosa exhibió dos fotos en placas de cobre huecograbado a la par que mostraba un video moderno de todo el trayecto que alguna vez hizo el tren, resumido en fotos—, no tiene lomo y se ve claramente cómo están encuadernadas las hojas. La tapa busca parecerse a un viejo cartón que servía como ticket del tren.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo (3).jpg

Tanzi cuenta que con el libro conoció lugares que no sabía que existían y que hoy representan lo contrario a lo que simbolizaron cuando se crearon: estación Constancia, parada Esperanza, estación Porvenir… Todos lugares que reflejan la fe con la que fueron creados cuando el ferrocarril era el ícono del progreso, principalmente para las localidades que se erigieron en su entorno, que hoy cuentan una historia diferente.

Por un lado están los aficionados que no pueden esperar al día en que se diga que el tren está de vuelta (y sea cierto) y, por el otro, familias enteras que encontraron en las exestaciones un nuevo hogar y no quieren ni pensar en la posibilidad de este regreso.

El libro es un fotorreportaje que recorre 10 estaciones del país en un trabajo cuasi arqueológico, en el que los restos son materiales así como también producto de la memoria, sobre todo, afectiva, de quienes alguna vez convivieron con el tren. La “excavación” la realizaron en lugares que fueron, son y muchos dejaron de ser; desde un Colón que todavía evoca los tranvías por avenida Garzón, pasando por Mal Abrigo (San José), Colonia Suiza (Colonia), 25 de Agosto, Montecoral y La Cruz (Florida), Estación Solís (Lavalleja) hasta parada Esperanza y Laureles (Tacuarembó), la única en la que todavía puede perderse el tren.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo(9).jpg

Hay una referencia en los textos de Tanzi que lo resume todo. Habla de la “triste forma” de contar a los habitantes de una localidad o pueblo: el último policía, el último funcionario de, el último tren, el último joven en irse.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo es un libro de ayer y de hoy, cargado de nostalgia y decepciones, que acaricia; al sostenerlo, al hojearlo, al exhibirlo como objeto, al ver sus fotos, al leerlo y al terminarlo.

El encanto del tren a través de la literatura y la fotografía

Leer Nueve estaciones... es exactamente esto: no parar de esbozar más y más imágenes que se desprenden de las del propio libro.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo (1).jpg

El tren se recuerda por sus virtudes, por todo lo que se construía a su alrededor, por todo lo bueno, muy a pesar de las fallas que lo volvieron, a la larga, sustituible.

Era bello estéticamente, él y sus estaciones; escenarios de los momentos más importantes de una época de cartas y noticias a través del telégrafo, con colas moviéndose y ladridos de bienvenida y despedida (las estaciones de trenes tienen que tener perros).

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo reúne historias y apreciaciones propias y ajenas. Los más veteranos mantienen vivo al tren cuando cuentan alguna de sus anécdotas, como la de sacar la cabeza por una de las ventanillas y ver la locomotora. Dicen en el libro que eso era lo más parecido a tener la mirada puesta en el presente y el futuro a la vez. Un futuro que llegó cargado de falsas promesas y con el impulso de reflotar proyectos que tuvieran que ver con las estaciones y sus trenes, y para los cuales quizá ya sea demasiado tarde.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo (6).jpg

Los autores visitaron las estaciones para conocerlas. Aplaudieron para hacer aparecer a alguien. Los recibieron extrañados.

— Esto no es una estación.

— ¿Y qué es?

— Mi casa.

Destino de intemperie

Que ya (casi) no haya vida de estación en las estaciones, dice el libro, es “una gran pérdida nacional”. Aunque encontraran nuevas razones para existir, ya no hay maletas de cuero desgastadas ni niños que se emocionan al saludar la partida o llegada de aquel gigante de acero. En muchos casos, hay pertenencias, lavarropas y objetos que el abandono convirtió en macetas, además de carteles torcidos que advierten su paso, aunque sean pocos los autos que se detienen, precavidos, ante las barreras que no funcionan.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo (9).jpg

En el capítulo sobre Colón, se cuenta que la zona alguna vez fue tierra de plantación de vides, por allá en los tiempos en los que el tren pasaba con gente, a tal punto que levantaron una estatua de Francisco Vidiella mirando hacia la estación. Estatua que un buen día, cuando ya hacía tiempo que no pasaba el tren, apareció de espaldas a ella. No hace falta decir más.

La más bochornosa de las estaciones, y la más representativa del destino de casi todas, es la Estación Central, a la que se vuelve más de una vez en el texto. La definición que hace el libro es genial: las estaciones hoy permanecen como “espectros que no asustan”, por más Monumento Histórico Nacional que se les quiera llamar.

Todos estos espacios cuentan que, cuando llegó el ómnibus, se fueron los trenes; las vías se oxidaron, los dueños de lo ajeno se llevaron toda la madera y la vegetación y las inclemencias del clima ganaron el partido. Las ratas, murciélagos y abejas proclamaron ser los nuevos dueños, además de los arrendadores que a través de AFE ocupaban sin contrato algunas instalaciones. Las más afortunadas de las estaciones alcanzaron a convertirse en museos “de escaso presupuesto” o centros culturales, iniciativa —por supuesto— del esfuerzo de vecinos, como los de Mal Abrigo, que hasta ganaron el premio a Pueblo Turístico, otorgado por el Ministerio de Turismo a iniciativas que fomentan la riqueza natural o patrimonial de localidades de no más de 5.000 habitantes. Son 350.

El valor patrimonial de las cosas está injustamente atado a las subjetividades, pero ninguna de las autoras ni el fotógrafo (ni antes ni después del libro) conciben que las estaciones de trenes estén ahí “sin saber para qué sirven”. La única certeza es que el tren sembraba pueblos a su paso, que hoy se están vaciando, convertidos en cementerios de vagones.

Nueve estaciones para esperar el tren y una para perderlo (10).jpg

+

+