“Cuando pasamos de ser niñas a señoritas, tradicionalmente nos encierran durante un tiempo para enseñarnos a tejer. Nuestra abuela nos concientiza sobre nuestro rol en la comunidad y la responsabilidad de preservar la cultura”, dice. “Sé hacer chinchorros, que son como hamacas, y pueden tardar seis meses en hacerse. Todo es hecho a mano, con hilo de cera, acrílico o lana, y la materia prima es local”.

Obras que hablan, resisten y trascienden

En Carrasco, detrás de una fachada moderna sobre la calle Rostand, el arte, las historias de vida y la vocación de servicio conviven en un espacio que es más que una galería, es un lugar expositivo con piezas únicas de comunidades indígenas de América Latina, acompañado por una cafetería de autor con blend propio.

Artesia es el proyecto ideado por la colombiana Gina Vargas de Roemmers, que reivindica que los oficios transmitidos de generación en generación —y sus productos— son una forma de arte capaz de contar historias y sostener legados.

Esas historias cobran voz cuando dos líderes indígenas de tribus colombianas, cada uno con su emprendimiento propio, cuentan el trasfondo de su viaje y lo que significa vivir de su herencia, manteniendo viva la tradición y transformándola en presente.

La fundadora y diseñadora de indumentaria concibió Artesia para darles a artesanos como ellos visibilidad a través de la venta y exposición de piezas; básicamente, un sostén económico.

Su socia, también curadora y consultora de Artesia, Catalina Guevara, es licenciada en Administración de Empresas con formación en Historia del Arte en la Sorbona, Negocios Internacionales, y un máster en E-commerce y Marketing Digital. Ha trabajado en América, el Caribe, Estados Unidos y Europa, e internacionalizó Artesanías de Colombia, una entidad estatal con más de 50 años dedicada justamente a preservar oficios y apoyar a comunidades. Actualmente es consultora de la Fundación Promigas, del proyecto Tejiendo Progreso, dedicado a las comunidades wayuu de La Guajira. Allí conoció a Keyla, artesana que viajó a Uruguay para participar en los encuentros y talleres de tejido que Artesia ofreció, donde, además, se exponen sus tejidos.

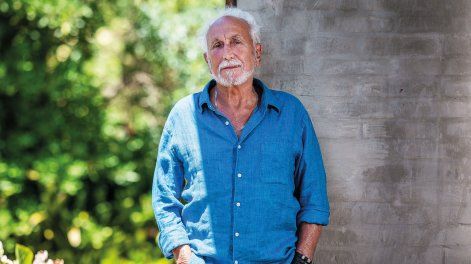

Arte indigena MAU_3504.JPG

Catalina Guevara, Arcenio Moya, Gina Vargas de Roemmers y Keyla Cotes.

Mauricio Rodríguez

La idea a defender es que la artesanía no es solamente un adorno, es arte con capacidad de comunicar historias y sostener identidades. Y la misión de estas dos socias es transformar la vulnerabilidad en posibilidad. Catalina conoció de cerca a muchos líderes indígenas que pasaron de vender piezas a pérdida a convertirse en emprendedores y sostén de sus propias comunidades, con decenas de mujeres artesanas bajo su tutela.

Con sus programas, ella trabajó para hacer entender a estas comunidades que cada pieza tiene sentido, valor simbólico e identitario más allá de su función específica en el hogar —como que un jarrón sirve para transportar agua—, y al mismo tiempo enseñar una herramienta poderosa e importantísima para el desarrollo, que es la educación financiera. Catalina impartió talleres en los que les explicó qué era la materia prima, cómo calcular la mano de obra, cómo diferenciar costos fijos y variables, y cómo proyectar una utilidad mínima, entre otras cosas, para que dejaran de trabajar a pérdida y pudieran fijar precios justos para vivir de su oficio sin renunciar a la tradición.

Arte indigena MAU_3531.JPG

Mauricio Rodríguez

Para Gina y Catalina, Artesia no es solamente un escaparate. Es la primera semilla de una red latinoamericana que conecta oficios, culturas y saberes ancestrales con el presente. Cada mochila, cada vasija, cada tejido, cada elemento cuenta una historia. Y el storytelling que hay detrás de cada producto es lo que permite que esas piezas dejen de ser anónimas y se conviertan en obras que hablan, resisten y trascienden.

“Falta darles un reconocimiento por ese trabajo artesanal que sigue evitando la pérdida de identidad. Porque aprenden a tejer de sus antepasados”, dice Catalina. “Ellos son artistas, con la capacidad y la paciencia de crear piezas con sus manos durante un año entero, pero la gente no paga por eso”.

Él es Arcenio, y quiere expandirse por toda América Latina

Antes de comenzar a hablar, Arcenio se pinta la cara con motivos tribales. “Simbología ancestral”, dice alzándose de hombros, como si con eso explicara algo.

Su marca se llama Nawema y está destinada, según cuenta, a rescatar las historias de sus ancestros a través del mismo arte que ellos alguna vez hicieron casi que sin quererlo: “Nunca vimos los jarrones para comercializar, solo para sustento familiar, para guardar objetos personales, cargar agua. No había lo estético. Los forrábamos con brea para fermentar agua”, explica.

En Bogotá todo era diferente, desde el clima, la comida y hasta el idioma, pero Arcenio estudió y trabajó, y cuando se sintió preparado para montar su propio negocio, su regreso a la comunidad sin necesidad de volver a la selva —solamente se puso en contacto con muchas mujeres artesanas desplazadas de su territorio— fue decisivo: comenzaron a trabajar juntos, vendiendo (a priori) piezas que cambiaban por arroz u otros recursos básicos. De esa manera, Arcenio aprendió a comercializar su arte.

Arte indigena MAU_3526.JPG

Mauricio Rodríguez

Cuando lo conocieron, desde Artesanía de Colombia lo apoyaron con la compra de materia prima, fomentando así el trabajo artesanal en Bogotá. Al principio, las piezas de Nawema se vendían por lo que el cliente ofrecía y no por el trabajo artesanal que había detrás, que es enorme. Algunas piezas requieren meses, incluso un año de elaboración por parte de una sola persona. Esto se fue entendiendo poco a poco y su oficio trascendió Colombia: Arcenio giró por Chile, España, Francia, y ahora está en Uruguay, exhibiendo en Artesia y dando talleres de tejido. “Para mí, es importante tener estas piezas aquí, exhibiendo nuestro arte. No se trata de apoyarme a mí, a una persona, a Arcenio”, dice señalándose, “sino a una comunidad, a una cultura entera”.

Arcenio sigue enseñando y transmitiendo el legado wounaan, con lo que se asegura de que las nuevas generaciones comprendan la historia, la simbología y el valor de su artesanía. Sus piezas cuentan historias de vida, cultura y resistencia, y cada hilo es un pedacito de su memoria que conecta la selva del Chocó con el mundo.

Ella es Keyla, ama su Colombia y vivir del arte

Es la primera vez que Keyla sale de su país para representar su arte de tejeduría y la riqueza cultural de su comunidad.

Cuando hay turistas, Keyla agradece mucho, porque hay comercio (su zona, a diferencia de la de Arcenio por la presencia de la guerrilla, sí recibe visitantes). Pero dice no darse cuenta cuándo está “vendiendo piezas a comercio justo”, es decir, poniéndoles a sus creaciones el precio de lo que valen. “Lo que sí sé es que cada pieza que vendemos lleva dos manos de obra, una historia, una cultura”. Todo eso, sumado a las dificultades propias del territorio: “En mi municipio no tenemos acceso a agua potable ni a luz. Muchos niños comen una sola vez al día. La economía se basa en el ganado, y muchos animales mueren por la falta de vegetación”. Y frente a la situación, la artesanía se convirtió en su sustento y el de su familia.

“Gracias a las artesanías pude terminar mis estudios universitarios. Mi mamá y yo hacíamos mochilas, pero no conocíamos sobre costos ni márgenes de ganancia. Ahora aprendí mucho a valorar nuestro trabajo”. Keyla asegura que su llegada a Uruguay marcó un antes y un después en su desarrollo como artesana y persona: “Solo saliendo del territorio uno percibe cómo lo ven a uno. Ver que alguien se interesa por nuestra cultura y nuestras mochilas es un motivo de orgullo, más allá de un negocio; es un elemento ancestral, propio de nuestra cultura”.

Arte indigena MAU_3495.JPG

Artesia es el proyecto ideado por la colombiana Gina Vargas de Roemmers, que reivindica los oficios transmitidos de generación en generación en los pueblos originarios de su país, como los de Keyla Cotes y Arcenio Moya.

Mauricio Rodríguez

Por la forma de la mochila, los patrones y símbolos, el arte wayuu sirve para identificar a la comunidad de entre otras. “Todo lo que vendemos lleva el sentimiento wayuu. Nos ayuda a darnos a conocer y da visibilidad a nuestra cultura ante personas de otros países. Esta oportunidad es trascendental, no solo para mí, sino para todos los wayuu”, reflexiona.

Keyla no solo representa con orgullo la riqueza cultural de La Guajira, sino que también encarna la fuerza del legado del pueblo originario wayuu, transmitido de generación en generación. Ahora conoce, además, el valor económico de su trabajo, y ha aprendido a transformar esas artesanías en ingresos para su comunidad, así como también a convertirlas en una llave para abrir puertas que antes parecían imposibles de traspasar, como visitar otros países para enseñar y vender su arte.

Es así como el contacto con visitantes y mercados externos no solo crea ingresos, sino que también permite visibilizar culturas y con ellas, sus problemas, pues muchas veces enfrentan pobreza, falta de recursos y aislamiento. Cada pieza vendida lleva consigo no solo hilos y colores, sino también historias, saberes ancestrales y la esperanza de un futuro en el que la tradición y la dignidad se sostienen con oportunidades reales.

+

+