Por eso Tokio es Haruki Murakami. Con sus luces y sus sombras, Murakami es lo más Tokio que conozco. Y lo digo como un incondicional de su literatura. Lo asumo. Pero también lo digo después de haber viajado tres veces a esa ciudad en dos décadas y de haberla recorrido, disfrutado y tratado de entender, por supuesto que sin demasiado éxito.

La última, la tercera, fue apenas durante tres días, entre el final de agosto y el principio de setiembre. Tuvo una particularidad con respecto a las anteriores: esta vez sí planifiqué y tracé, con la ayuda y la invitación del gobierno japonés, esa línea recta entre la capital de Japón que tanto me atrae y uno de mis escritores favoritos. Esta vez fui hasta su territorio, me introduje en su mundo verdadero.

tokio urban-landscape-night-with-city-lights.jpg

La primera vez que recorrí las más de 30 horas de vuelo que separan a Montevideo de la capital japonesa fue hace 20 años, en mayo de 2004, y recién me había iniciado en el maravilloso universo Murakami. Entonces, la sorpresa de conocer un país tan distinto fue mucho más grande que cualquier posible asociación con uno de sus escritores contemporáneos más importantes. Enfrentarse apenas aterrizado con un water con una computadora incorporada para medir la temperatura de la silla, o la cantidad de agua que descarga, o el bidé que aparece por abajo de la tapa como un robot en una película de ciencia ficción ya es un estreno demasiado conmovedor como para pensar en otra cosa. Después llegan las líneas de metro y de tren que conectan todas las esquinas, las calles inmaculadas, los transeúntes que detienen lo que sea que están haciendo para ayudar a los turistas, los menús llenos de pequeños platos a los que hay que abordar solo con dos palitos como cubiertos, la importancia de la puntualidad, de la vestimenta formal, de la reverencia, son muchos los desafíos en la primera visita como para pensar en otra cosa.

En aquella oportunidad, viajé junto a un grupo de periodistas latinoamericanos durante casi un mes para estudiar periodismo, invitado por la oficina de prensa del gobierno japonés. Me tocó incluso convivir durante unos días con una familia japonesa, adaptarme a sus costumbres, dormir en el piso, en un tatami, moverme descalzo por la casa, participar de ceremonias tradicionales y religiosas, usar la ropa típica y comer a la altura de una mesa ratona, sin silla ni respaldo. Fue un sacudón muy grande, una puerta que se entreabrió a un mundo que me era bastante desconocido, por más que siempre lo había mirado con admiración desde el sur. Claro que Murakami estaba presente, porque ya había leído sus primeras novelas, pero era un detalle en ese inmenso mar que se extendía delante de mis ojos.

La segunda vez fue en 2016, en abril, la fecha en la que florecen los cerezos (sakura) y una gran parte de Tokio queda pintado de violeta. En esa oportunidad, el viaje se debió a la presentación del libro Una oveja negra al poder. Confesiones e intimidades de José Mujica, traducido al japonés. Viajé con el coautor de libro, Ernesto Tulbovitz, y también con el expresidente José Mujica y su esposa, Lucía Topolansky.

tokio person-traveling-trought-city, Lukasz Palka.jpg

Una estación del metro de Tokio

Fue un viaje corto y muy intenso. En muy poco tiempo el libro vendió más de 60.000 ejemplares y Mujica fue adoptado como un representante de algo que a los japoneses les faltaba pero añoraban. No tenían idea dónde quedada Uruguay ni si Mujica era de izquierda o de derecha, ni de los tupamaros, la guerrilla o lo que había sido su gestión como presidente. Nadie le preguntó sobre eso. Lo que Mujica les abría era la puerta a un espacio más disfrutable, donde se pudiera trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

Ahí fue que comprendí el nivel de entrega que la mayoría de los japoneses hacen de su vida para lograr algo que ni siquiera saben muy bien qué es. Fue la primera vez que me entreveré con esa angustia tan generalizada que sufren los que tienen de todo, pero a su vez es muy poco lo que verdaderamente disfrutan. Comprendí que los avances tecnológicos y de consumo los llevaron a niveles tan altos de supuesto bienestar y facilidad en la vida cotidiana que, cuando miraron para el costado, se sintieron como arriba de un edificio de decenas de pisos pero en medio de la nada. Que de tan fácil que se había hecho todo con la informática, de lo tanto que se podía hacer solo con un clic en el teléfono o en cualquier pantalla, el espacio que quedaba libre era muy grande y estaba absolutamente vacío y oscuro.

De eso hablaba Mujica en universidades, teatros colmados, canales de televisión, diarios y radios. De celebrar la vida al máximo. De darle un contenido trascendental a la existencia. De no simplemente tener sino también de ser.

Aquella vez volví a Uruguay con esa idea de país dual, admirable en muchísimas cosas, adelantado, sin pobreza ni inseguridad, pero con los dolores y las angustias relativas a otras cuestiones ya no tan mundanas.

Y fue entonces que llegó, casi una década después, la tercera visita y el hilo que me terminó de conectar con el mundo de Murakami. En el medio seguí leyendo varias de sus novelas y libros de cuentos, y alimentando mi imaginación con ese mundo de fantasía que en mis pensamientos tenía algo de realidad, aunque muy distante.

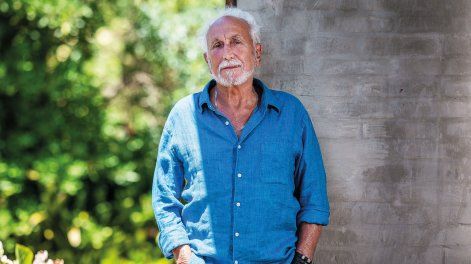

Retrato Murakami_v1__HighRes__JapanCultureMusicLiteratureMurakami.jpg

AFP

Esta vez, más precisamente el 5 de setiembre a las 10 de la mañana, ingresé a la Biblioteca Haruki Murakami de la Universidad de Waseda, en Shinjuku, un barrio residencial y muy verde de la zona central de Tokio. Es una universidad privada, de más de un siglo, con un teatro que emula a los clásicos ingleses y que cuenta con senderos entre árboles y pasillos laberínticos donde se mezclan todo tipo de estudiantes.

Allí estudió Murakami literatura en la década del setenta y allí desembarcó cincuenta años después, en 2021, para crear una biblioteca que fuera una puerta abierta a su mundo. Tiene sentido porque, por más universal que se haya transformado su literatura, Murakami es Tokio y es allí donde tiene que mostrarse por dentro.

Como se muestra muy poco, ya que no le gusta dar entrevistas ni firmar autógrafos ni que le saquen fotos ni tener demasiadas apariciones públicas, con su esposa de toda la vida, Yoko, armaron esta especie de versión reducida de su larga carrera, que incluye casi un centenar de libros publicados.

Y allí también está Tokio, el que todos ven cuando, luego de aterrizar en el aeropuerto de Narita y recorrer el trayecto de 80 kilómetros que separa la terminal aérea de la ciudad capital de Japón, se enfrentan a ese puzzle de cemento, espacios verdes y una inmensa bahía.

Primero, porque se entra como por una especie de túnel creado por el arquitecto Kuma Kengo, al igual que todo el resto del edificio. El mundo de Murakami precisa un túnel para poder ingresar, algo que separa lo que es de lo que parece, al igual que Japón, así que no podría haber estado mejor pensado.

Biblioteca Murakami 4.jpg

Después, porque adentro conviven lo occidental con lo tradicional japonés, lo recreado con lo verdadero, lo lúdico con lo más profundo y espiritual. Como es Murakami, como es Japón.

Al entrar, aparece una larga escalera de madera hacia un piso inferior que termina en una especie de escenario. Es como meterse en un pozo, esa imagen a la que tanto recurre el autor japonés en sus novelas, especialmente en Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.

Pero no es cualquier pozo. A los costados, como paredes en la bajada, hay estantes de madera con libros y con figuras humanas hechas en madera que parecen estar haciendo piruetas o descansando en los distintos rincones de la biblioteca. Allí se concentran muchos de los títulos elegidos por el autor o su equipo, pero que no le pertenecen. Desde los clásicos y actuales japoneses sobre distintos temas, hasta los extranjeros contemporáneos y no tanto, entre los que destacan, por ejemplo, en primera línea algunos de Raymond Carver o de Philip Roth.

Al costado de la entrada y de la escalera que simula el pozo y baja el piso inferior, hay una sala en la que se luce en el medio una inmensa mesa de madera, en la que caben más de veinte personas. En las paredes, más bibliotecas, esta vez con los primeros tomos de los libros publicados por Murakami a lo largo de su carrera, tanto en Japón como en algunos países del exterior. Otra vez, el mundo de Murakami, el de aquella universidad que lo vio deambular como un estudiante mediocre pero con un mundo interno en plena ebullición, convive con el internacional, ese que en poco tiempo lo lanzó a la fama y lo transformó en una ventana en la que todos pueden ver más de cerca a Japón.

Biblioteca Murakami (2).jpg

La madera está muy presente en los tres pisos de la Biblioteca Haruki Murakami

Para eso también tiene en otro apartado de ese piso un cuarto más pequeño que funciona como archivo de ejemplares de todos sus libros traducidos, organizados por distintas lenguas. Son 58 idiomas en total y están contemplados los cinco continentes. En una sola sala y en pocos minutos se pueden recorrer diferentes estéticas de editoriales de todas partes del planeta. El mundo de Murakami visto por el mundo entero.

Al seguir caminando, aparece una pared con dibujos de lomos de libros divididos por años. Empieza en 1979, cuando Murakami publica su primera novela y va hasta 2024, con su último trabajo. Son cientos, con los títulos y los lomos dibujados en distintos colores. Un trabajo sutil, prolijo, al estilo japonés. Están los escritos por Murakami y también los traducidos por él. Porque aquí ingresa otro hilo que une a Murakami con el mundo occidental y al mundo occidental con Murakami. Aquí también se explica que Murakami sea una puerta de entrada para muchos extranjeros a Japón. Murakami, además de escritor, es traductor. Es más, ha traducido más libros de los que ha escrito. Del inglés al japonés. Autores contemporáneos. Murakami también presenta a sus compatriotas el otro mundo, el occidental. Es un túnel de dos vías.

Hay más pruebas de eso en la biblioteca que montó con su esposa y que es de visita libre. Allí se encuentra una selección de sus discos, la mayoría norteamericanos y de jazz, y también una mesa y una silla que utilizaba en su primer negocio, un club de jazz en un barrio de Tokio, cuando tenía menos de 30 años. Otra vez, Occidente-Murakami-Japón y Japón-Murakami-Occidente.

Lo hace con sensibilidad y buen gusto, al igual que todo lo que se ve en los rincones de su biblioteca. Nada está puesto al azar, todo tiene su explicación pero es necesario descubrirla, detenerse a pensar al menos unos segundos.

Biblioteca Murakami 5.jpg

Los libros de Murakami están traducidos a 58 idiomas de los cinco continentes

“Espero que esta biblioteca se convierta en un lugar donde se pueda respirar tranquilo, un lugar que les permita atravesar muros de todo tipo, ya sean los erigidos dentro de instituciones académicas o a lo largo de las fronteras nacionales”, desea Murakami desde una de las paredes de su casa-biblioteca en exhibición. Y muestra hasta una réplica del estudio desde donde escribe en su casa. Con la misma silla, la misma computadora, los mismos lápices, los mismos discos, la misma alfombra, los mismos dibujos y adornos que parecen juguetes elegidos por alguien que todavía disfruta lo que le queda de niño.

Porque así son los universos Murakami. Difíciles de absorber de un solo bocado y atrapantes. Como su ciudad de habitación, Tokio, y como su biblioteca. Todo funciona y cierra como si fueran los engranajes de un reloj, un reloj complejo. A veces puede llegar a ser hasta un poco incomprensible, pero con paciencia se puede avanzar en esa especie de oscuridad momentánea. Después, todo cierra.

En el último piso de su biblioteca, el espacio está destinado para hacer exposiciones temporales, con temas que Murakami quiere mostrar para incentivar el pensamiento y la fantasía, algo que para él es como la sangre que le da vida. Esta vez es de Frank Kafka y de su obra La Metamorfosis, una de sus preferidas. Para hacerlo, incluye dibujos, interpretaciones, juegos propuestos a los visitantes y también recomienda autores japoneses. Cierra el círculo, concreta. Así son, él y la mayoría de sus coterráneos.

Y al finalizar la recorrida, en la planta baja de los tres pisos de la biblioteca, la que funciona como el piso del pozo, hay una cafetería administrada por estudiantes seleccionados por él y por su esposa. Allí está su café, sus platos de espaguetis que se repiten en varias de sus novelas y cuentos, sus donas, sus gatos dibujados, es como que él invitara a intercambiar las impresiones de lo recién visto a través de un momento compartido.

Al salir nuevamente a la intemperie, los occidentales que han entrado en comunión con sus libros, que se cuentan por millones, otra vez se enfrentan a Tokio pero con un agregado: ahora Murakami también es el anfitrión, un anfitrión de lujo. Más no se puede pedir. Así que si en algún momento visitan la capital japonesa y se exponen a ese shock inicial de entrar a un mundo nuevo, contradictorio, sutil, amable, excesivamente amable, distinto, raro, tecnológico, angustiante por momentos, no duden en ir a la Universidad de Waseda y visitar la Biblioteca Haruki Murakami. Si no lo leyeron todavía, van a morir de ganas de leerlo; y si lo hicieron, van a terminar de entender por qué no hay nada más Murakami que Tokio y no hay nada más Tokio que Murakami.

Con premio Nobel o sin premio Nobel, su mundo ya está hecho.

+

+