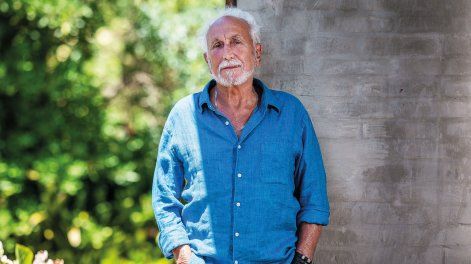

Blanco Fadol estuvo recientemente en Montevideo, invitado por el

Ministerio de Desarrollo Social, por su novedosa metodología de aprendizaje

musical y elaboración de instrumentos para ciegos, con quienes dio un asombroso

concierto luego de un taller de unas seis horas. El recorrido fue acompañado

por una productora local que realiza un documental sobre su vida y obra, que lo

seguirá hasta su Paysandú natal y también hasta su residencia en Alicante.

Su currículum lo distingue como etnomusicólogo, multiinstrumentista,

escritor, poeta, inventor y tantas cosas más, pero él se define tan solo como

un caminante: “Soy un peregrino que va por el mundo y capta la esencia de la

cultura. He tenido la suerte de alcanzar un desarrollo artístico profundo”.

Con Vicente Ferrer y huérfanos de Anantapur, en India.

Con Vicente Ferrer y huérfanos de Anantapur, en India.

¿Qué fue lo que despertó en usted este viaje infinito tras la senda

etnológica de la música y los instrumentos? ¿Dónde empieza todo?

Influyó mucho ser una persona que perdió a su madre de niño. Estábamos

muy unidos. Ella tenía unas condiciones artísticas asombrosas. Así que apenas

llegué a la mayoría de edad me volqué a viajar por el mundo. Formé un grupo

folclórico con tres amigos de Paysandú y empezamos a recorrer América. La

verdad es que ni en las más remotas hipótesis pensé en llegar a donde estoy

ahora.

¿Aprendió guitarra con su mamá?

No, aprendí con un maestro muy famoso de Paysandú, Alberto Carbone, que

fuera también profesor de Aníbal Sampayo. Aprendí a una velocidad increíble,

quizá demasiado rápido porque descuidas el proceso natural del ejercicio. Pero

cuando quise acordar había recorrido todo el continente americano. Las

anécdotas estarán resumidas en mi próximo libro, que se llamará Total, si

mañana nos vamos. Tendrá muchas historias duras, que con los años me he

atrevido a contar; será terriblemente crudo.

Al llegar a Europa en 1971, me encontré con una España franquista, donde

si bien los principios fueron muy duros, empezaba a abrirse una brecha para el

folclore latinoamericano. Luego recorrí parte de Asia, toda África y me di

cuenta de que somos todos iguales. En el camino perdí toda religión y todo lo

que me separaba de otro ser humano.

Con la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

Con la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

El viaje, el estar en movimiento a tracción a sangre por el mundo,

hambriento por conocer la cultura sonora en cada continente, le permitió una

introspección particular y un relacionamiento con los pueblos originarios.

¿Cuál es para usted uno de los mayores aprendizajes?

Hay distintos aprendizajes… Yo no soy cantautor ni coleccionista,

escritor o inventor, soy un peregrino, un caminante que va por el mundo y capta la esencia de

la cultura. He tenido la suerte de alcanzar un desarrollo artístico profundo, y

soy un eterno agradecido.

Viajar por el mundo y coleccionar instrumentos étnicos no parece un

negocio muy redituable a primera vista. ¿Cómo ha financiado todas estas

expediciones y resguardado su colección? ¿Quiénes son los mecenas?

A pesar de ser muy mal gestor, los caminos me dieron un sexto sentido que

me ha permitido captar al ser humano rápidamente y desarrollar un potencial en

relaciones públicas. Tengo una gran cantidad de mecenas que hacen posible todo

esto, la mayoría son embajadores de distintas partes del mundo. Yo no me

humillo ni resalto ante nadie; al que está arriba lo bajo a mi nivel y al de

abajo lo subo hasta mi nivel. He aprendido un enorme repertorio musical en

muchísimas lenguas y generalmente, tras los saludos, interpreto una canción que

atraviesa todas las barreras. Es muy sutil, pero hasta ahora no me ha fallado.

El vector musical tiene una magia propia.

Sí, esa es mi meca, claro.

Junto al músico cubano Compay Segundo.

Junto al músico cubano Compay Segundo.

Según los investigadores, flautas confeccionadas con huesos de aves y

marfil de mamut son los de mayor antigüedad, con más de 40.000 años.

Mira, recientemente se encontró uno que data de 45.000 años, hecho con el

fémur de un osezno. Aún no está muy claro, pero sí parece que fue

confeccionado por el hombre, una flauta con dos orificios. Claro que hubo otros

más antiguos, pero no han sobrevivido al tiempo; la caña, la madera, el cuero

no han perdurado. La caracola marina sí lo ha hecho, y debe ser de los

instrumentos más antiguos. Está en casi todas las culturas.

¿Cuál es el más añejo en su colección?

Tengo algunos instrumentos del siglo III antes de Cristo. Unos

arqueólogos de España me hicieron una donación de nueve instrumentos de los

íberos en bronce.

Hay algunos de su acervo que también fueron hechos de huesos humanos,

cráneos, fémures. ¿De qué zonas provienen? ¿A qué tipo de ritual cree que

responden?

Mi museo es el único en el mundo que tiene una vitrina donde hay

exclusivamente instrumentos confeccionados con huesos humanos, de diferentes

culturas. No fueron concebidos para divertimento sino para rituales.

Blanco Fadol enseña partitura a los guías de la orquesta Oír y Tocar con Otros Ojos.

Blanco Fadol enseña partitura a los guías de la orquesta Oír y Tocar con Otros Ojos.

Hay una intrínseca relación entre la música y el ritual fúnebre o

ceremonial.

Sí, es cierto. Tengo un instrumento del Tíbet, por ejemplo, hecho con la

corona craneal de un hombre y una mujer. Según la creencia budista, ambos deben

haber muerto por causas no naturales, ya que quienes mueren de forma natural su

karma trasciende libremente. Los cráneos están colocados de manera convexa, uno

contra el otro, y la lonja es también de piel humana, tensada y adherida con

sangre y algún cítrico. Es un tamborcito bicónico con dos canicas sujetas con

un hilo que van golpeando a ambos lados. Se llama damaru, pero tiene muchos

nombres distintos por el mundo. Tengo otro instrumento sobre un fémur

recubierto de plata y piedras semipreciosas, también de Tíbet, que se utilizaba

antes de leer los libros sagrados. Del continente americano, tengo una quena

andina, que se creó en la leyenda de Manchay Puito, en la que se cuenta que un

sacerdote inca, enamorado de una doncella que muere, fabricó una quena con un

hueso húmero que extrajo de su amada.

Más allá de reunir un sinfín de piezas de distintas culturas del mundo,

su tarea ha sido también de conservación y rescate, de devolver a comunidades

originarias riquezas propias que desconocían. ¿Qué casos puede citarme?

Mira, el 70% de los instrumentos de mi colección —que supera los 4.000

instrumentos musicales étnicos, de 150 países de los cinco continentes— está en

extinción. La exministra de Cultura peruana Susana Baca fue gran promotora de

uno de esos hallazgos. En una antigua lámina del siglo XVIII que encontré, el

obispo Martínez de Compañón había dibujado una escena de negros tocando un

instrumento que nadie conocía. Ese instrumento, también de doble percusión,

estaba confeccionado con una enorme calabaza, y una vez que lo recuperamos lo

bautizamos como tamboreco. Para mí, es una enorme satisfacción saber que

hoy lo tocan todas las agrupaciones de música afroperuana. También he

recuperado otro instrumento de la selva amazónica, el ruuhuitú de la etnia de

los yaguas y fui a restablecérselo y enseñarles a fabricar.

Jorge Drexler en el Museo Étnico de Música.

Jorge Drexler en el Museo Étnico de Música.

Ha viajado por todo el mundo, más de 85 países a lo largo de los cinco

continentes. Le pido una anécdota en la que la música le haya salvado la vida y

otra en la que la música casi le haya costado la vida.

Me ha salvado desde el comienzo mismo de este largo viaje, y casi me

cuesta la vida en esa expedición que te contaba. Fuimos a la selva peruana a

registrar la restitución de un instrumento desaparecido. Creo que es de las

pocas veces que se ha ido a la selva a devolver algo, porque siempre se va a

expoliar, contaminar o exterminar. Habíamos viajado con un equipo de filmación

y aprovechamos a registrar a los madereros mientras hacían una brutal tala y

destrozo de árboles gigantescos. Una noche en la que regresábamos por el

Amazonas en canoa, sufrimos un atentado. Un barco enorme nos atropelló en el

cruce e intentó hundirnos. Por suerte solo resultamos heridos unos pocos. Pero

ahí sí que casi nos cuesta la vida.

El viaje durante tanto tiempo y kilómetros le hizo cruzar múltiples

fronteras, y presenciar guerras, pestes o conflictos sociales. ¿Cuál recuerda

como una de sus experiencias más extremas?

Viví en Grecia tres años, donde desarrollé un grupo llamado Raza de Cobre

y, de hecho, ahí conocí a Mikis Theodorakis y otros músicos famosos. Cruzamos

el Líbano en plena guerra civil y fue terrible, estuve tirado en el suelo con

dos ametralladoras apuntándome a la cara. Me salvó el pasaporte uruguayo, aún

no era español. Quienes me guiaban gritaban en árabe para que me liberaran. Fue

un susto terrible.

En la India llegó hasta Anantapur para llevar música a los enfermos de

lepra y convivir con ellos. ¿Cómo fue aquella experiencia?

Sí, estuve en

la fundación Vicente Ferrer Ayuda en Acción, donde conformamos una orquesta de

200 niños huérfanos de la casta dalit, los más pobres y discriminados de la

India. Fuimos a un cañaveral, cosechamos las cañas, hicimos los instrumentos,

aprendieron a tocarlos y en tres meses dimos un concierto para el gobernador.

Es una zona terriblemente deprimida, con temperaturas de casi 50 °C. En ese

lugar, Vicente Ferrer me encomendó ir a un pueblo de leprosos. Yo sabía que,

salvo una variante peligrosa, bien alimentado e higienizado no corría riesgos

de contagio. Fui con un amigo, Vicente Martínez, y entramos al pueblo. Salvo

unos enormes panderos que tocaban en ocasiones, nunca habían escuchado otra

música. Iban solamente a llevarles comida y medicina pero nadie había llevado

música. Nosotros les llevamos música folclórica latina, con guitarra, charango

y quena. Estaban delirando de emoción, nos llevaron en andas por el pueblo

hasta un mirador enorme en una colina y hasta hoy conservo la sensación. No sabían

cómo agradecernos. Recuerdo que nos agarraban con manos sin dedos, y múltiples

deformidades. Estremecedor.

Junto a Julio Iglesias.

Junto a Julio Iglesias.

En uno de los museos exhibe un muestrario de instrumentos de mendigos

itinerantes. ¿Ese es otro costado de su búsqueda étnico-social?

Es que son un elemento social muy importante. Tengo uno, por ejemplo, de

un mendigo de Marruecos. Había confeccionado un violín hermoso con una vieja

lata de aceite y un palo de madera. Hay otro de los mendigos japoneses, los

komuso, unos monjes que iban pidiendo limosna por los caminos con una cesta en

la cabeza y que tenían una doble función porque eran también espías del

gobierno. En mis museos, la clasificación es temática: instrumentos musicales

de mendigos; instrumentos utilizados en la guerra; instrumentos para inducir a

estados de transe, otros para brujería; instrumentos de la esclavitud. Hay

también una parte científica en la que clasifico membranófonos, idiófonos,

cordófonos y aerófonos, o aquellos provenientes de distintos continentes.

¿Por qué no hay un espacio de exhibición con parte de su acervo en

Uruguay, su país?

Mira, hasta tengo los instrumentos de Aníbal Sampayo, por ejemplo, que él

me donó. Íbamos a hacer un museo en Paysandú, apoyados por el Centro

Internacional de Música de la Unesco, pero falló por cambios políticos. No

quiero entrar en temas partidarios, pero hubo elecciones y quienes estaban de

un lado no quisieron seguir las obras del otro. Lo curioso es que para el resto

del país soy un eterno desconocido. Afuera, cuando me preguntan, yo siempre

digo que en mi país me tienen muy presente, porque no creerían si digo la

verdad en el asunto. He creado tres museos, con dos candidaturas a los Premios

Príncipe de Asturias, cantidad de reconocimientos internacionales, más de 2.000

notas periodísticas en 20 lenguas y en mi propio país no se me conoce. Los

artistas tenemos un ego que es un motor, pero con los años he reconocido lo

inútiles y soberbios que somos. De manera sentimental, sin embargo, me

sorprende que me ignoren. Jorge Drexler cuando estuvo en mi museo quedó

atónito, y como él: Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Julio

Iglesias, Compay Segundo.

También ha diseñado y confeccionado más de 80 instrumentos con distintos

sistemas sonoros. De hecho, hay invenciones que accionan con alguno de los

cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. ¿Cuándo surge esa idea?

Cuando viví en Valencia, estuve mucho tiempo construyendo un órgano

tubular único. Era tanta la pasión que hasta me olvidaba de comer. Pero todo el

pueblo colaboraba con pequeños mecenazgos —que son los que más me agradan—,

luego de que saliera un artículo en la prensa local sobre un investigador que

desarrollaba un invento de forma peregrina y casi en la mendicidad. Ese órgano

es uno de mis logros más preciados. Mi colección hoy está avaluada en muchísimo

dinero y yo claramente la voy a donar a una fundación que se encargue de

mantenerla.

Órgano de bambú.

Órgano de bambú.

Muchos de sus inventos están orientados a personas con capacidades

diferentes, y vino a Montevideo a dar un taller de confección y ejecución en el

Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón para personas con discapacidad visual.

Sí, en 1996 presenté un proyecto al Premio Rolex de Suiza a la

iniciativa. Era un proyecto musical orientado a personas con diferentes tipos

de minusvalías, con diseños de instrumentos particulares. No lo gané, pero

quedó posicionado en muy buen lugar. Mi inquietud se había disparado cuando en

una oportunidad llegué a la casa de un amigo, cuya mamá era ciega. Una noche,

llego a su casa y estaba todo apagado, cuando enciendo la luz veo a la señora

comiendo sola en la oscuridad. La escena me produjo un impacto tan fuerte que

sentí que tenía que hacer algo para esas personas. Hace ya más de 30 años que

desarrollo esta técnica, y ya son cuatro países donde lo hago, España,

México, Rumania, ahora se sumó Uruguay,

y me han llamado de Chile y Perú. Tengo una fundación que lleva mi nombre y que

tiene patronos que gestionan los fondos. Yo hoy estoy jubilado de la dirección

de los museos que ocupé durante años. He adaptado un instrumento para personas

que no tienen conocimientos musicales y además padecen ceguera. Entrego a cada

ciego un instrumento, calibrado con diferentes notas (identificadas por

números) y un lazarillo, un guía, por detrás, con su mano apoyada sobre el

hombro izquierdo, va siguiendo la partitura que yo señalo en unos cuadrantes.

El resultado es para un Guinness de los récords: personas que nunca han

tocado un instrumento y son ciegas en seis horas terminan dando un concierto.

+

+