De ese concepto nació la Susi, por afinidad musical y humana, explica el mismo Algorta, bautizada así por el cantante argentino Ciro Martínez, de Ciro y los Persas.

Su proyecto personal hoy es grabar un disco con canciones propias en las que ya está trabajando. Sería el paso siguiente al EP que ya tiene editado con Guzmán Mendaro a dúo.

Entendiendo la música tanto en templos de la cultura, como el Auditorio Nacional del Sodre, como en los barrios y veredas, Algorta muestra en esta charla con Galería esa frescura de quien sigue jugando.

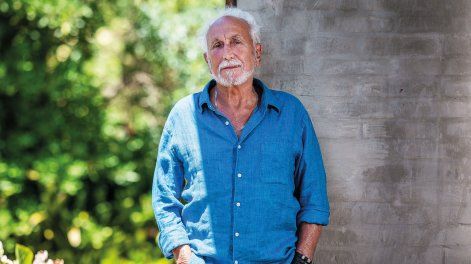

Nacho Algorta SUSI

Ignacio Algorta entró a la Escuela Universitaria de Música por piano y se cambió primero a composición académica contemporánea y después a dirección orquestal.

Adrián Echeverriaga

Dar pasos en la música

No te formaste como músico clásico.

No. Empecé piano a los tres, cuatro años con una prima de mi abuela, Beatriz Zaballa. Fui a un par de clases y después retomé con Gonzalo Gravina, que mi madre nos mandó con mis hermanos. Ahí tocaba cualquier canción. La primera que aprendí fue Mariposa tecknicolor, de Fito Páez. La música de Fito tiene una complejidad alta; mi formación se fue haciendo así, como quien dice, de oído, y no con piezas clásicas. A leer partituras y componer aprendí de grande, después de los 16.

Pero aún así, hoy dirigís una orquesta. ¿Existió un clic hacia la música clásica?

Siempre estuve entre los dos mundos, nunca hubo tal clic. Lo que pasa es que la formación en Uruguay es muy clásica: programas de acuerdo a las academias europeas, que obviamente terminan adaptados a Latinoamérica y repasan todo el repertorio de la música occidental. Pero está esa falsa creencia de que son dos mundos separados.

Al punto que tocás el acordeón en el cumpleaños del Reja.

(Risas). Son dos mundos que no se cruzan en muchos puntos, pero que cada vez se cruzan más porque hay más acceso a la información, entonces ya no existe esa fantasía de lo que hace uno, lo que hace el otro, y las barreras entre los géneros van desapareciendo. Eso no quita que vos puedas hacer toda una carrera tocando piezas de compositores del siglo XVI, pero como el mercado de la música uruguaya es chico y sus músicos son muy diversos y tocan todos los géneros, el cruce termina siendo una cuestión cultural y de necesidad. Hay que verlo como una forma de potenciar.

No buscás la exposición, pero tampoco te molesta, dijiste. Ahora que estás más expuesto que nunca, ¿cómo te sentís?

Después de tocar en el partido de Uruguay algún portero del barrio me saludó (risas), pero era gente que ya me conocía. No sé cómo es estar expuesto. Sé lo que es subirse al escenario. Ahí siento nervios y cosas, pero nunca me da vergüenza.

¿Siempre quisiste dedicarte a esto?

(Durante) toda la escuela estaba convencido de que iba a ser arqueólogo. Me imaginaba que iba a ir a Egipto. Cuando era chico fuimos a México con mi familia, fuimos a Chichén Itzá y eso me marcó mucho. Me pasaba viendo documentales de los aztecas, los incas, todo el tiempo viendo Discovery Channel. Pero siempre hice música. Recién irrumpió de forma profesional cuando estaba en el liceo, tocando con la Abuela Coca.

¿Cuándo fue la primera vez que tocaste en vivo?

Fue con Gonzalo Gravina, acompañé a mamá cantando en unos ciclos que se llamaban Canta Conmigo. Tendría ocho años. Tocamos canciones de Elton John, de El rey león. Pero era muy chico para sentirlo trascendental. Lo hacía como jugando.

Y aunque no hubo tal clic, ¿cómo fue volcarse a la música clásica?

Yo entré a la Escuela Universitaria de Música por piano. Después me cambié a composición académica contemporánea, que era mucha experimentación intelectual, que hoy entiendo, pero a los 18 no entendía nada. Yo quería aprender a escribir para una orquesta, no porque quisiera ser director, sino porque sentía que era a lo que le podía sacar mayor provecho; pero la cátedra de Dirección Orquestal estaba cerrada porque recién se había jubilado Federico García Vigil, hasta que al año entró Martín García. Hice la mitad de la carrera pensando que yo no iba a ser director. Empezó como un juego que se fue volviendo cada vez más serio. Y sigue siendo un juego, aunque te haga pasar muchas horas escribiendo, con plazos que cumplir y responsabilidades; ahí te cuestionás qué estás haciendo, pero después cuando te parás frente a la orquesta y empieza a sonar todo, volvés a esa sensación de la niñez, del juego. De ir a clases y que te enseñen un acorde y te parezca lo más lindo del mundo, y quedarte esperando a la próxima semana para saber cuál es el siguiente que vas a aprender. Es muy lúdico cuando estás en el escenario, porque en los ensayos todo es religiosamente perfecto, pero en el escenario… Técnicamente la orquesta no te precisaría en el concierto —la verdad es que sí nos precisan, pero en los grupos grandes los errores están más amortiguados, no se notan y si se notan, no son tan graves, hasta quedan simpáticos, no te van a arruinar el show—, pero a lo que voy es que cuando estás dirigiendo estás jugando. Viste que en inglés a tocar se le dice play music, estás jugando con la música, sin necesidad de tocar nada, ningún instrumento. Estás jugando con todos, es un juego en equipo. Eso se pierde en el idioma español.

¿Tenés algún referente más allá de tus mentores? ¿De dónde viene la inclinación por la música?

En casa se escuchaba muchísima música. La familia de mi madre eran músicos, no profesionales pero sí aficionados, y había muchas partituras por la vuelta. A la abuela le encantaba Brahms y Wagner. Y después se escuchaba mucha música brasileña que tiene muchas cosas orquestales: Caetano Veloso, Jaques Morelenbaum… Mi tío tocaba la guitarra y me llevó a tocar con mis primeras bandas, a los 12 años. La música me acompañó toda la vida, voy madurando con ella. Obviamente, mis maestros, Gravina, Hugo Fattoruso, son enormes influencias. Jack Morelli podría ser un referente como arreglador. Pero Chango Spasiuk me parece una gran inspiración. Lo fui a ver al Solís y sudaba de la emoción. Años después me lo encontré en Buenos Aires, charlamos, nos pusimos en contacto y un buen día me escribió por Instagram. Me acuerdo que ahí me di cuenta de que tenía un montón de mensajes anteriores míos, decían cosas como: Chango, te quiero más que a mi vieja. Y tuve que borrar todo. Es un gran valor, la idealización corre para los que idealizamos, los artistas en realidad llevan una vida normal. Lo tremendo es que en el medio de la vida normal encuentran espacios para la creación. Ahí me acuerdo de una cosa que decían mucho en Bellas Artes, que es que los artistas no son una clase especial de personas, sino que todas las personas son una clase especial de artista.

La idealización corre para los que idealizamos, los artistas en realidad llevan una vida normal. Lo tremendo es que en el medio de la vida normal encuentran espacios para la creación La idealización corre para los que idealizamos, los artistas en realidad llevan una vida normal. Lo tremendo es que en el medio de la vida normal encuentran espacios para la creación

¿Cuál fue tu verdadera escuela?

Yo creo que la universidad te da la estructura, herramientas para poder absorber más conocimiento en el único lugar donde se absorbe conocimiento, que es la experiencia, la realidad. Si vas a un lugar y te dicen que te están dando el conocimiento, eso es sospechoso. Lo que te pueden dar es la herramienta. La música se puede aprender pero no se puede enseñar. Yo creo que en juntarte con otros está el conocimiento.

¿Cómo sentís la docencia entonces?

Es como un juego. Enseñar música es como proponer juegos; aprendés las reglas, te ponés a jugar y te acostumbrás a tocar. Es que la música es algo natural, todo el mundo escucha música y todo el mundo de alguna manera hace música.

Nacho Algorta

Hace 15 años tiene con su familia un parador en Punta del Diablo.

Adrián Echeverriaga

Una filosofía lúdica, abierta y bohemia

Tu vida transcurrió entre Malvín y Punta del Diablo. Este balneario rochense es muy importante en tu vida.

Sí, con mis hermanos creo que somos los únicos niños bautizados ahí. Tenemos relación con el pueblo de hace años, estaba la casa de la abuela, y hace 15 años que tenemos un parador. Empezamos vendiendo choclos, un chiringuito, y ahora es un bar diurno. Fui mozo, llevé mi música e hicimos toques y concursos de baile. Además, teníamos una radio, Corsario FM. Un amigo del pueblo tenía un transmisor y nos lo dio a mí y a mi hermano, transmitíamos desde nuestra casa. Imaginate ser adolescente y tener una radio en casa, encima pasábamos la música con un discman y se rayaba. Fue terrible. Leíamos las noticias todos los días, el clima. Era preinternet.

Cuando interpretás, ¿cómo te librás del mundo personal del otro?

Lo que manda siempre es la canción. Lo importante es tratar con mucho respeto a la persona y lo que quiso decir, pero con muy poco respeto a lo que ya está dado. Librarla de todo lo que ya viene cargado pero yendo al origen ¿Qué pasaba en el momento en el que se escribió esa melodía? Ves el camino pero lo seguís un poquito más. Eso es arreglar, te dan una composición y vos la componés otro poquito. Hay canciones que son redondas, muy perfectas, con un mensaje claro, empiezan y terminan, y solo podés hacer que ese mensaje resalte, y hay otras que quedan más abiertas, a las que les podés agregar algún instrumento y elegir qué destacar, si la letra o la melodía, o cambiás de tono y le das la oportunidad de ser escuchada nuevamente, desde otro lugar.

Si tuvieras que poner en una palabra el rol que tenés frente a una orquesta, ¿cuál sería?

Mediador, organizador. Soy el que organiza, porque es mucha información que tenés que llevar en una misma dirección. Y en los momentos que se puede mover de cauce, que de repente hay varias posibilidades, tenés el rol de elegir hacia dónde. No es fácil. Estamos hablando de dirigir a un grupo de artistas que tienen diferentes visiones de lo que están tocando, todos saben lo que están haciendo y todos tienen diferentes propuestas. La idea es aunar todo eso en una sola que sea convincente para todos.

¿Y cómo influye la institución, el marco cultural o el contexto bajo el que estás tocando?

Lo que se toca puede ser exactamente lo mismo y lo que se da es exactamente lo mismo, pero el entorno siempre es parte de la música. La música es parte fundamental de la vida, es impensada una vida sin música. Es el arte más abstracto y el más natural; a la vez, es un arte que puede llegar a ser muy elitista, pero pagar una entrada no cambia la atención de la persona que va. No es lo mismo tocar para alguien que te está dando toda su atención que para alguien que por ahí la atención es más flotante. Eso influye en la manera de tocar. Los músicos tocamos para los demás. Cuando llevamos la orquesta a los barrios la atención es máxima. Lo importante acá es el tiempo que cada uno invierte en ir. Que alguien se tome el trabajo de dar su tiempo, sentarse y escucharte, es mucho más valioso que cualquier valor de una entrada. La orquesta supo ser instrumento y símbolo de poder en la época de los nobles, herramienta de entretenimiento para las clases dominantes, de la que luego se apropiaron para la creación de los Estados cuando se abolieron las castas con el republicanismo. Entonces, llevar a una orquesta a tocar a los barrios es una acción democrática, republicana, porque la orquesta es un símbolo de la democracia.

¿Cuál es para vos la importancia de la música hoy?

Es la única instancia en la que el tiempo vital pasa igual para todos. La percepción del tiempo es muy variable, es relativa, pero con la música no. Es algo muy preciso, a tal punto que el reloj con minutero se inventó gracias a los metrónomos de los músicos. Eso es algo muy poderoso, más cuando el acceso a la música es absolutamente universal ahora, y ese poder que tiene la música agrupa a la gente, con buenos y malos fines. Y en el debate de si se escucha peor música que antes, yo me quedo con que se escucha mucho más música, y se hace música de acuerdo a la realidad, entonces si no te gusta la música de ahora, por ahí lo que no te gusta es la realidad.

La música es parte fundamental de la vida, es impensada una vida sin música. Es el arte más abstracto y el más natural. (...) Es la única instancia en la que el tiempo vital pasa igual para todos La música es parte fundamental de la vida, es impensada una vida sin música. Es el arte más abstracto y el más natural. (...) Es la única instancia en la que el tiempo vital pasa igual para todos

¿Cantás?

Canto también, sí. Siempre canté. En el liceo tenía mi banda.

¿Qué va más contigo, cantar o dirigir?

De repente tengo momentos en los que dirijo más y de repente canto. En verano siempre canto, ahí en Punta del Diablo, en mi bar. Uno se va dejando llevar por diferentes aventuras con la música, y cantar es una de ellas. Me acompaño con el piano, la guitarra, el acordeón. Pensé en lanzar un single antes de fin de año, y a principios de 2026 tener mi propio álbum.

¿Qué momento se te viene a la mente que te haga decir: no puedo creer que esto me pasó a mí?

Pienso en la fascinación de los primeros toques. Me vino a la cabeza la primera vez que toqué con Hereford como tecladista. Fui con mi hermano Pedro, me acuerdo de estar tocando y verlo al costado del escenario con esa mirada que decía: “¡vamos!”. Durante años siempre me acompañó a todos los toques, de repente me chiflaba con ese chiflido especial. Eso.

+

+