El escenario de sus historias es un híbrido entre Los Cerrillos y Aguas Corrientes, pueblos del oeste del departamento de Canelones. Inspirado en esa zona, Martín Bentancor (Canelones, 1979) creó un pueblo sin nombre que se identifica como la Tercera Sección y es la tierra de sus cuentos reunidos en Los colores primarios y de las novelas Muerte y vida del Sargento Poeta (Premio Narradores de Banda Oriental), El inglés (Premio Nacional de Literatura) y El fondo del quilombo. Bentancor vivió siempre en la zona rural de Canelones y se mantiene allí, en Los Cerrillos.

Ahora al ciclo de la Tercera Sección se suma Baumeister (Tusquets, 2022), su última novela, que tiene como protagonista a un funebrero alemán, el único de la zona. La historia se desarrolla durante una noche en la que Baumeister es entrevistado por un periodista torpe que básicamente se dedica a escuchar al entrevistado, tomar whisky y husmear indiscretamente. El funebrero posee una carpeta marrón con fotografías, que son un registro documental de varios relatos que lo tuvieron como protagonista o testigo. Son historias asombrosas, a veces sobrenaturales y casi siempre sórdidas. Esa línea argumental se mezcla con otra que es la sinuosa publicación de un poemario de la mujer del funebrero. Escrita con una variedad de voces y registros, la novela es la más compleja y sólida de Bentancor. Por sus páginas pasan, entre otros, una mujer-cerdo, un pobre tipo probador de pesticidas, los desgraciados gemelos Saldaña, el nefasto comisario Lestido, un investigador alemán que recuerda a Menguele y unos enanos. Hay humor, alguna ironía periodística y hacia el ámbito editorial y un mundo rural que huye del costumbrismo. “No me interesa el pintoresquismo. Tampoco transmitir que en Canelones somos los mejores, algo que a veces pasa cuando se habla de la pertenencia a un lugar. Al contrario, los personajes suelen quedar bastante mal parados”, dice Bentancor en la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—Nací en la ciudad de Canelones, pero del sanatorio me llevaron al campo. Viví entre Las Brujas y Paso del Bote, en una zona que se llama Quintadilla. Mi padre era tambero, tenía con mi abuelo un tambo modesto. Era una zona bastante olvidada, sin luz eléctrica. Tuve una infancia carenciada no desde el punto de vista de los afectos, pero sí en lo material. Además soy de 1979 y mi infancia fue postablita, mis padres se endeudaron y perdieron todo, aunque después se reconvirtieron. Mis padres tuvieron siempre claro que la forma de trascender de ese ambiente tan limitado era a través del estudio. Ellos no habían terminado la escuela, pero entendieron que tanto mi hermana como yo teníamos que estudiar. No lo quiero pintar a lo Dickens, pero era la realidad de muchos niños del interior en la década del 80. Fui a la escuela rural, para mí una gran formación.

—Era guitarrero aficionado, había aprendido a tocar de oído. En algunos encuentros familiares agarraba la guitarra, improvisaba y se ponía a cantar. Hacía algo difícil que es componer en el momento con rima, él tenía un buen manejo. Era muy cultor del mundo de los payadores, y yo también fui muy afecto en mi infancia. Los veía subir al escenario y me impresionaba cómo se acallaba el auditorio. Para mí esos personajes eran como héroes. Después que crecí los conocí, traté con algunos y me desencanté porque vi que se disfrazaban de gauchos y tenían una vida poco heroica. Pero con los ojos de niño los veía de otra manera. Muchas de las historias que circulaban de los payadores las recibía por boca de mis abuelos paternos. Esos payadores se habían muerto hacía 30 años pero los mencionaban como si los hubieran visto el día anterior. Me acuerdo de los nombres: Luis Alberto Martínez, Clodomiro Pérez, Pelegrino Torres. Crecí con sus relatos, idolatrándolos en algún punto, y con un acceso muy limitado al mundo letrado e impreso. Los pocos libros que había en la casa de mi abuela eran de payadores, libros caseros que hacían ellos mismos para difundir sus obras que eran bastante rústicas. Pero en esa lista de nombres había uno que se destacaba, que no se disfrazaba de gaucho. Se llamaba Juan Pedro López y era de Canelones. Cuando lo leía me daba cuenta que tenía algo muy diferente a los otros. No usaba lugares comunes, aunque en aquel momento yo no sabía que lo eran. No estaban las palabras “amistad”, “corazón”, “diapasón”, con las que riman los payadores. Nació en 1885 y murió en 1945 casi con 60 años y se lo conoce como payador de leyenda. Fue mi primer héroe literario y me despertó el gusto por la lectura. A diferencia de sus colegas, no hacía ninguna ostentación y además escribía en décimas verdaderos cuentos breves en verso con planteo, desarrollo, desenlace.

—¿Y cuándo comenzaste a escribir?

—Con cierto afán, apelando a un público que me leyera, fue durante el liceo. Como tengo una especie de negación por cualquier tipo de deporte, en el liceo quedaba por fuera del fútbol. En los recreos empecé a hacer una especie de historietas en las que más que el dibujo me interesaba la historia. En una hoja de cuadernola hacía una historia exagerada, los protagonistas eran los profesores o gente del entorno. Esas hojas circulaban en el salón y tenía algunos entusiastas que las leían y al otro día recibían una segunda hoja. Una compañera en particular engrapaba las hojas y así quedaba el librillo. Anteriormente tuve otros intentos de escritura y la lectora fue mi abuela, Hilda Macías, a quien va dedicado Baumeister. Ella vivía cerca de Las Piedras y yo la visitaba cada 15 días. Le llevaba unos refritos de cosas que habíamos dado en la escuela. Cuando volvía, me devolvía la hoja generalmente con alguna pregunta o alguna palabra que me había señalado. Una especie de diálogo entre ese niño que quería contar historias y esa abuela que no tenía demasiados elementos críticos, pero que era una lectora entusiasta. Después pasó mucho tiempo, hice otras cosas, pero la escritura siempre estaba presente. Hasta que en un momento le dije a Rodolfo Santullo, compañero de clase en Ciencias de la Comunicación, que tenía una historia que había empezado a escribir pero no sabía cómo retomarla. Él me dijo que le pasara el texto, que lo leía y seguía escribiendo y me lo volvía a pasar. Nos empezamos a entusiasmar y se fue armando una historia que terminó siendo una novela. Un pecado de juventud que se llegó a publicar. Creo que Santullo estaba bastante orgulloso, pero para mí es terrible. Fue a partir de 2008-2009 que empecé a pensar en serio en la escritura como una forma de armar un proyecto literario y empecé a escribir cuentos y novelas.

—¿Cuándo aparece la Tercera Sección como escenario literario?

—Cuando la editorial Estuario sacó una publicación llamada Cuadernos de ficción me invitaron junto con otros escritores para escribir un cuento con algún elemento sobrenatural. Yo estaba escribiendo uno llamado Dominación, que es la historia de una familia pobre de Las Brujas que tiene que dejar la casa donde viven porque el dueño los echa. Ellos no se van porque no tienen a donde ir y el dueño después de varios intentos hace una especie de trucos medio chapuceros para embrujar la casa. A partir de ese cuento apareció por primera vez el espacio de la Tercera Sección. Entonces pensé que las historias iban a ambientarse en ese lugar, con personajes recurrentes, pero que cada historia se pudiera leer de forma independiente. A veces un personaje que es totalmente secundario en una novela puede ser protagonista de otra. Por ejemplo Baumeister, el funebrero, en Muerte y vida del Sargento Poeta aparece a buscar en su furgoneta el cadáver del sargento y lo único que cuenta el narrador es que es totalmente calvo y tiene un crespón en el brazo por su esposa muerta, y en El inglés aparece al final. Hasta ahí es una mención, ni siquiera habla. En El fondo del quilombo tiene más peso y habla. Hasta que saltó a su propia novela.

—¿Cómo surge el nombre Baumeister y el personaje?

—La zona de Las Brujas, la real, se forjó con muchos inmigrantes que se establecieron ahí. Además de los clásicos españoles e italianos, llegaron ingleses, franceses, húngaros, polacos y sobre todo muchos alemanes de los que aún hay descendientes. Después de que elegí el apellido Baumeister supe que significa “maestro constructor” o “maestro de obra”. Cuando estaba escribiendo el Sargento Poeta se estaba formando la revista Lento de la diaria. Gabriel Lagos, uno de los editores, me convocó para que escribiera una crónica narrativa real, pero que tuviera un poco de ficción. Empezamos a pensar en personajes históricos que habían llegado al Uruguay y habían tenido algún vínculo con el país. Y tiramos algunos nombres. Uno fue el de Osho, el gurú que en 1986 estuvo unos meses refugiado en Punta del Este porque andaba escapando del fisco. El otro nombre que apareció fue el de Ma Lai, un chino que apareció en la década del 90 y quiso hacer una carrera política en Uruguay. El nombre que tiró Lagos fue el de Menguele, el criminal nazi que en 1958 viajó de Buenos Aires a Colonia para casarse. Hice la investigación, fui a Nueva Helvecia donde se casó, llegué a hablar con la actuaria que lo había casado. Cuando me puse a escribir la crónica, me faltaba el costado ficcional y entonces pensé quién estaba esperando a Menguele en Colonia donde no conocía a nadie. Se me ocurrió que iba a ser un joven alemán a quien mandan a esperar a la pareja y después de la estadía la tenía que llevar de nuevo al puerto. A ese joven lo pensé con una incipiente calvicie y lo llamé Baumeister. Él acompaña a la pareja, incluso al casamiento. Después de ocho días los lleva de nuevo al puerto y espera a que el barco se aleje. La crónica termina con este joven parado en el puerto, solo. Y hace el saludo nazi. Ese Baumeister podría ser el de la novela que se instala en la Tercera Sección y abre la única empresa fúnebre de la zona, lo que le da el monopolio de la muerte. Esa es la prehistoria del personaje.

—La narración tiene mucho de oralidad y se arma con una compleja mezcla de tiempos, voces narrativas y registros. Eso habrá implicado mucho trabajo…

—Me interesa especialmente el modo en que se cuenta una historia. Tengo la teoría, que no es nada novedosa y muchos repetimos, de que las historias están todas contadas. La pregunta central es quién cuenta la historia, y a partir de esa pregunta empiezo a manejar las resoluciones narrativas. Por ejemplo, en el Sargento Poeta la segunda parte es un panegírico y lo había escrito primero en prosa. Un día pensé que era muy simplona como homenaje a un payador y a un narrador que tenía afanes literarios. Entonces borré la historia y la escribí en décimas y quedó un libro fragmentado. En El inglés no quise repetir la fórmula, pensé en una narración de corrido sin cortes, hasta que el personaje en una larga noche de velorio se duerme y allí hay un corte. Con Baumeister me interesaba mantener el ritmo de una conversación, con las interrupciones lógicas, ir al baño, tomar algo, comer. El desafío era cómo ensamblar la voz del narrador con la del funebrero que a su vez le da voz a personajes que habían hablado con él, cada uno con su particularidad, en conversaciones que mantuvo décadas atrás. Fue trabajoso, lo tenía claro, y en las correcciones me ponía en el lugar del lector, pero había concesiones que yo no quería hacer. Aun así no creo que sea una narración complicada.

—Algunos relatos del funebrero rozan lo sobrenatural o tienen personajes raros o asombrosos. En algunos momentos recuerdan a la película El gran pez, de Tim Burton.

—Sí, pero si te acordás en el El gran pez al final aparecen los personajes y no eran tan sobrenaturales. En Baumeister la carpeta con los registros fotográficos cumple una función documental. Después de contarle la historia al periodista le muestra la fotografía y genera su asombro. El funebrero es muy racional, frío, posiblemente por su función. Tiene alguna formación científica para lo cual lo sobrenatural tendría que tener una explicación. Quizás una de las historias más sobrenaturales es la del tipo al que le crece una especie de bulbo en la cabeza, como un avispero. No hay una explicación racional, el propio Baumeister no la tiene. Me interesaba esa especie de interrelación entre los fenómenos de la realidad y el elemento sobrenatural que aflora en algunos momentos y no hay explicación lógica. Cuando la naturaleza llega a una especie de quiebre.

—¿Te inspiraste en alguna historia que escuchaste o te contaron?

—La de la mujer-cerdo me la contó un amigo que estaba haciendo un documental por Cerro Largo y andaba por el campo. Con su socio pararon a hacer noche en un lugar y los atendió un matrimonio que se dedicaba a la cría de cerdos. Cuando le estaban sirviendo la cena, mi amigo le comentó a su socio que la cara de la mujer era parecida a la de un cerdo. Estuve investigando que hay un fenómeno por el cual una persona puede adquirir los rasgos del animal con el que convive. Pasa mucho con los perros. La historia del probador de pesticidas surgió un día de mucho calor cuando iba por el campo y vi a un chacarero a unos cien metros. En un momento se puso de perfil y me dio la sensación de que había desaparecido. Fue un efecto óptico por el sol. Y el relato sobre los gemelos me lo inspiró lo que me contó una persona de Paso del Bote, la zona del departamento con más suicidios. Hubo dos hermanos que trabajaban en un tambo, el patrón había hecho un galpón nuevo con una viga y un día uno le dijo al otro qué bueno era para ahorcarse. A los minutos se había colgado. A los pocos días el otro dijo que el hermano lo llamaba y también se ahorcó. Esa historia me inspiró para crear a los gemelos Saldaña. Son relatos que circulan en forma oral y se les va agregando un montón de condimento.

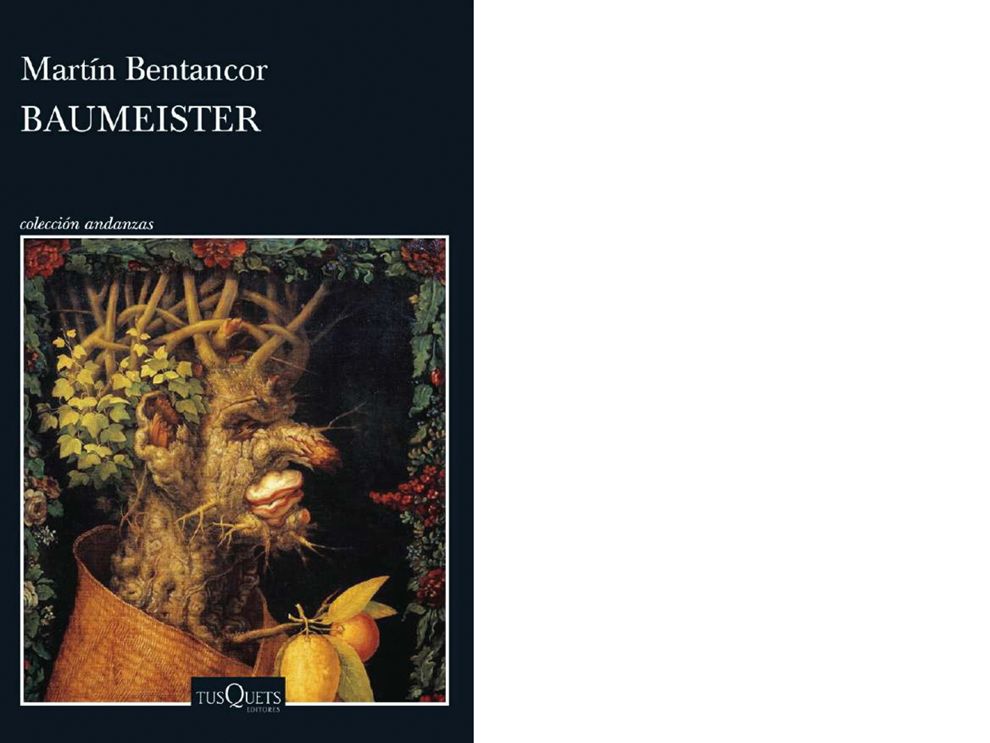

—La portada del libro tiene una reproducción de Giuseppe Arcimboldo que parece una síntesis de todo lo extraño que pasa en la novela. ¿Fue tu elección?

—Este es mi primer libro con la colección Andanzas del sello Tusquets y para mí fue un salto importante. Yo tenía la imagen de entrada y no pensé que fueran a agarrar viaje, pero lo tiré y les gustó la idea. Ese cuadro, que se llama Invierno, es el más representativo de la técnica del artista y tiene de todo. Me gustó porque es una composición de elementos que no tienen nada que ver pero sí los tienen. Al final eso es una novela.